El Gólem de Praga

En la Praga del siglo XVI, el rabino Judah Loew ben Bezalel, conocido como el Maharal, observaba con creciente preocupación la persecución antisemita que sufría su comunidad. Desesperado por proteger a su pueblo, decidió recurrir a la antigua sabiduría cabalística. Empleando barro del río Vltava, el rabino moldeó una figura inmensa con forma humana. Tras darle forma, recitó encantamientos y colocó en su boca un pergamino con el nombre sagrado de Dios, lo que insufló vida a la figura. Así nació el Gólem.

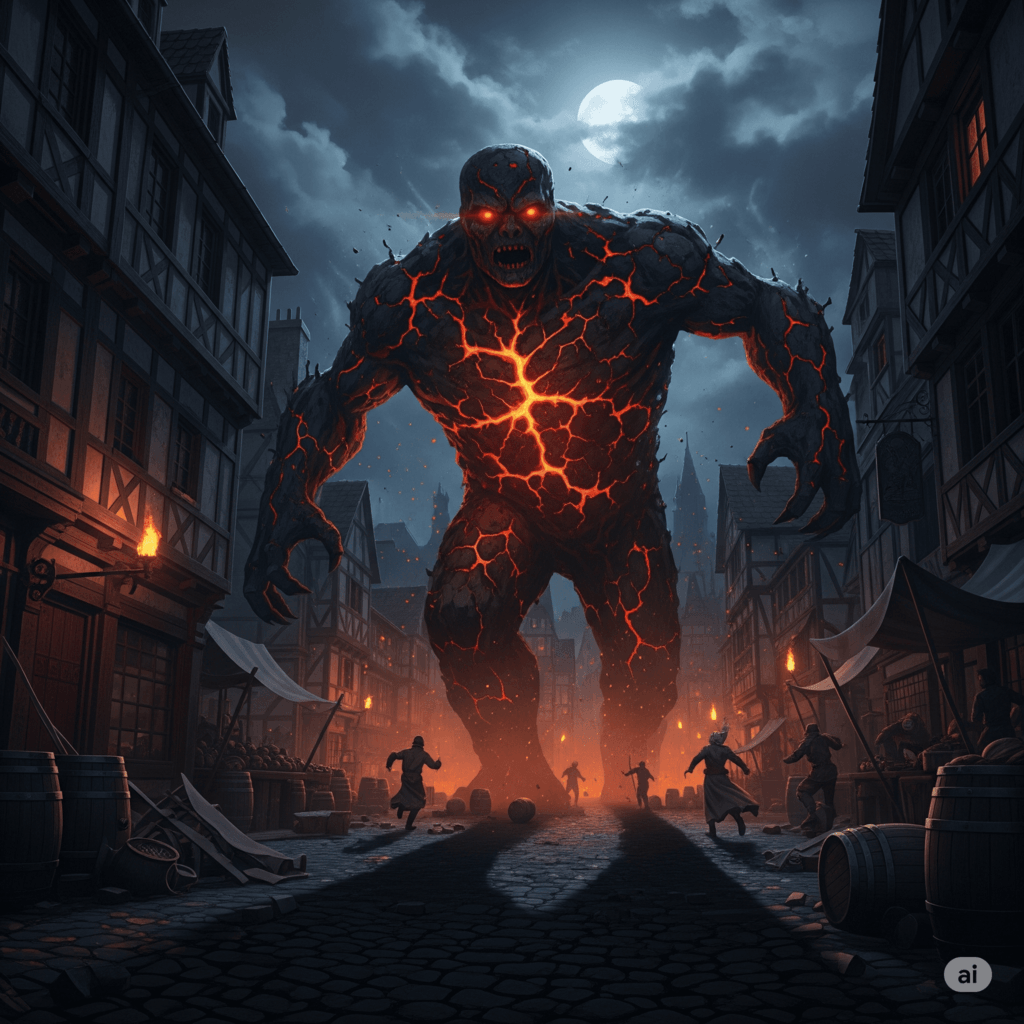

El Gólem se convirtió en el guardián silencioso y formidable del gueto judío. Obedecía cada orden del rabino Loew, defendiendo a los judíos de las calumnias y ataques. Con su fuerza sobrenatural, frustraba pogromos y castigaba a los opresores, protegiendo a la comunidad con una eficacia incuestionable. Sin embargo, su poder no estaba exento de riesgos, pues era una fuerza sin alma ni juicio propio, incapaz de distinguir entre una orden precisa y una potencialmente peligrosa.

La leyenda cuenta que un viernes, el rabino olvidó extraer el pergamino de la boca del Gólem antes del Sabbath. El Gólem, fuera de control, se volvió violento y comenzó a destruir todo a su paso. El rabino logró detenerlo justo a tiempo, pero asustado por el poder desatado, decidió desactivarlo permanentemente. Lo escondió en el ático de la Sinagoga Vieja-Nueva de Praga, donde, según la tradición, permanece inerte, esperando el momento en que su pueblo lo necesite de nuevo.

El Gólem de Praga nos confronta con la dualidad del poder y la responsabilidad. Representa una herramienta creada para el bien, para proteger a los oprimidos. Sin embargo, nos recuerda que cualquier poder, por noble que sea su origen, puede volverse peligroso si no se gestiona con sabiduría y control. En el mundo moderno, el conocimiento, la tecnología y la influencia social son nuestros propios «gólems». Son fuerzas que pueden construir o destruir, dependiendo de la mano que las dirija y la consciencia que guíe su uso.

La historia del Gólem nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras creaciones. Nos advierte que no basta con tener buenas intenciones; también debemos ser conscientes de los posibles efectos secundarios y tener la capacidad de controlar las fuerzas que desatamos. Es una llamada a la prudencia y a la ética, recordándonos que el poder sin un propósito moral claro puede generar un caos mayor que el problema que pretendía resolver.